![]()

宝瓶宮占星学 ―宝瓶宮時代の新しい西洋占星術―

連載 占星学から解く日本の原点

その2:『日本書紀』の3大編集方針

− 天皇・国家・臣民の「基本三数」 −

HOME > 占星学から解く日本の原点 > その2:『日本書紀』の3大編集方針

初回は、日本人の民族性と「ルーツ」をご紹介いたしました。

日本原住の民族に加えて南方や西方の「海」に由来する人々がそれです。

今回は、古代日本史の謎を解く「『日本書紀』の3大編集方針」をご紹介いたします。

『日本書紀』とは、どのような意図のもとに書かれたのかということです。

「白村江の戦い」と「壬申の乱」から生まれた『日本書紀』

●第1稿 : 2014年10月26日アップ

《おことわり》

※本連載は、一段落した時点で、内容確認とリライトをいたします。

そのため、場合によっては、内容の一部が変わることがありますので、あらかじめご了承ください。

古代に伝わる豪族たちの私史や伝承をまとめて、一つの歴史として明らかにしたのが『日本書紀』です。

しかし、史実を正確に残すというよりも、そこには明らかに日本建国に関する「意図」が最優先されています。

それが、『日本書紀』編纂の大前提となった「3大編集方針」です。

この「3大編集方針」がどんなものかを見抜かないと、字面に左右されてしまい、正しい歴史を見抜くことができません。

たとえば、中大兄を『日本書紀』の記述どおりに「正義の味方」かのように信じ込んでしまうことになります。

《 『日本書紀』の精神 》

『古事記』や『日本書紀』といった「記紀」を「学術書」として読むことはもちろん、史実を著わした「歴史書」として読むと間違います。

歴史書であれば、書かれた内容や字句をそのまま読んで、事実に即するように解釈していけば、正しい日本の歴史がみえてきます。

しかし、残念ながら、『日本書紀』は「学術書」でも「歴史書」でもありません。

たしかに、「歴史書」の体裁をとり、史実を記した「歴史書」としての大概を持つのはそのとおりです。

しかし、「3大編集方針」に基づいて、肝心な部分が創作されたり、作為的に比喩にされたりしています。

それゆえ、誰にでも分かる道理ですが、どんな「編集方針」によって、どの部分が創作されているのかを見抜かなければ、正しい史実を把握できないのです。

なのであえて断定すれば、『日本書紀』は「プロパガンダ(政治宣伝)」の書になっています。

すべてを字義どおりに解釈しても、ほんとうの歴史はみえてきません。

記述をそのまま信じて、史実を解明しようとすればするほど、逆に混乱をきたすことになります。

ただし……。

重要なことを書いておきます。

『日本書紀』を貫く「編集方針」は、日本の「民族性」と「国体」に基づいています。

それゆえ、進歩的文化人や昨今のNHKをはじめとしたマスコミのように、また、我知らずそれらの影響を受けた一部の古代史マニアのように、半島や大陸が日本のルーツかのように、肝心の部分を間違って解釈するくらいなら、『日本書紀』の内容をそのまま信じたほうが正解に近づきます。

そのほうが、結果的に正しく日本史の基本を認識できます。

つまり、『日本書紀』の「編集方針」から史実を読み解いていくと、確かに史実を曲げて記した部分がありますが、回りまわって、そのまま信じたほうが、結局は日本の「民族性」と「国体」に基づいた正しい日本史の認識に近づくということです。

ややこしいですよね。

ですが事実です。

ことの真偽は、この連載「占星学から解く日本の原点」をご高覧されつつ、ごゆるりとご検証ください。

One-Point ◆ それはそれとして、「歴史」は歴史、「史実」は史実です。肝心な部分が「編集方針」によって隠匿された『日本書紀』から、正しい史実を占星学の「プロファイリング」と「星のディレクション」によって解明し、お伝えしておかなければなりません。仮に、この連載で一部、誤った解釈を記述していたとしても、大きなヒントや課題を提起することになりますので、学者先生にかぎらず、賢明な歴史マニアの方々や市井の方々が歴史を正しくひもといてくださるでしょう。

●「神日本磐余彦天皇」の意味

舎人親王らが命名した『日本書紀』の「人称」の一例を挙げておきます。

ご存じのように、紀元前660年に即位した初代「神武天皇」は架空です。

(ただし、まったくの実体がないとは断定できません)

「神武」という漢風諡号は、のちの世に定められたもので、舎人親王らは和風諡号をもって、「神日本磐余彦天皇」と命名します。

漢字で書くと分かりにくいので、かなで書きますと、

「かむ・やまと・いわれ・びこ(の)すめらみこと」といいます。

こちらが本当で、漢字のほうが当て字です。

命名の意味は…

「かむ」は、上(かみ)、大もとや始祖。

「やまと」は、大和のことで、日本。

「いわれ」は、由緒。

「びこ(ひこ)」は、男の尊称。

「すめらみこと」は、統治する尊いお方。

…です。

結局、「最初に日本を治めた由緒ある(いわれを持つ)天皇」という意味です。

個人の固有名詞というよりも、まさに「いわれ」なのです。

このように、人称から登場人物の由緒や正体が分かる例は、初代「神武天皇」にかぎらず、案外と多くみられます。

《 海王星と天王星の120度 》

『日本書紀』の記述は、日本の「民族性」や「国体」に基づきます。

それは、西洋占星術や宝瓶宮占星学に詳しい方ならお分かりだと存じますが、トランシット(運行、経過)の「海王星」と「天王星」が、足掛け9年間にもわたって長期の三分(トライン=120度)をとりつづけた第40代天武天皇の御世に、「記紀」の編纂が命じられたことからもそれが分かります。

日本の民族性は「魚宮」で、その共鳴星は「海王星」です。

日本の国体は「水瓶宮」で、その共鳴星は「天王星」です。

そのため、海王星と天王星が長期にわたって三分(120度)をとり続けた時期は、「日本国家形成」のディレクションになるのです。

ちなみに、いずれこの連載でも書きますが、3世紀の倭の女王「卑弥呼」の時代も、海王星と天王星は長期にわたって三分(120度)をとり続けていました。

それゆえ「卑弥呼」を共立した“邪馬台国”の時代と、「天武天皇」の律令体制による“統一大和”の御世は、日本のあり方と方向性を決定づけたのです。

信じる信じないはともかく、間違いはありません。

天武天皇は、1,000年にわたる日本国家の「グランドデザイン」を描きます。

それは1,000年どころか、現在も続いています。

万世一系の「天皇」による日本の「国体」がそれです。

天武は、「天皇」を日本の正統な元首として、臣民(人々)ともに和する独立国づくりを目指しました。

天武は、そのような国家ビジョンのもと、古代の歴史をひもときつつ『古事記』を誦習(しゅうしょう)させ、のちに『日本書紀』の編纂を命じます。

天武天皇崩御ののち、天武の皇后、第41代持統天皇は、豪族らに「墓記」の上進を求めます。

さらには、天武天皇の皇子、歌人でもある舎人親王(とねりしんのう)が『日本書紀』編纂の総裁に就きます。

一方、第43代元明天皇は、『古事記』の撰録(せんろく)を命じ、『日本書紀』にさかのぼる8年前に『古事記』が撰上(せんじょう)されます。

さて、舎人親王は「歌人」です。

歌人というと、余興や趣味人のように現在では感じる人がいると存じますが、現在や平安時代と、当時は異なります。

漢字が根付きつつあった当時においては、「字句」の一つひとつを大事にした知識人であり、文筆家です。

そういうこともあって「歌人」の舎人親王が総裁を務めたのです。

事実、『日本書紀』は、人称など「固有名詞」の表現には、巧みに意味を含め、重要なヒントを込めて命名しています。

具体例は、漸次、このシリーズにおいてご紹介することになります。

ちなみに、元明天皇は、生前の天武天皇が後継者に指名した草壁皇子の正妃で、父は天智天皇、母は蘇我氏です。

草壁皇子は、皇位に就くことなく薨御(こうぎょ)されましたが、その「子」、つまり天武と持統の「孫」が直接の後継者になります。

第42代文武天皇です。

持統から孫への皇位継承は、『日本書紀』の解明に際し重要です。

さて、文武の母、元明天皇が『古事記』の撰録を命じたのはなぜでしょうか。

元明天皇は、「天智」と「蘇我」の子で、「天武」の皇子の妃です。

このことは、『古事記』が、天武や天智だけでなく、むしろ蘇我氏にも配慮して、記されていることを意味します。

その一例は、『日本書紀』には記されない蘇我氏の由緒です。

『古事記』は、蘇我氏が武内宿禰を祖とし、第8代孝元天皇にはじまる由緒ある一族であることが記されています。

一方、『日本書紀』は、中大兄(天智天皇)とともに「乙巳の変」で蘇我入鹿を弑逆(しいぎゃく、しぎゃく)して蘇我本宗家(大王家)を滅ぼした中臣鎌足の子、藤原不比等の「意向」が働いて、逆に、蘇我氏にまつわる重要な記録を抹殺しています。

詳細は、特別連載「占星学と解く「日本成立史」」、とくには「その5:蘇我「天皇」政権の3代」をご高覧ください。

One-Point ◆ 『日本書紀』は、天武天皇の「2度と皇位争いは起こさない」とする「吉野の盟約」や、壮大な日本建国の「グランド・デザイン」をベースとします。同時に、天武天皇崩御後、次第に権力をあらわにしてきた藤原不比等によって、天智系天皇や藤原氏への便宜が図られています。この二重構造が、史実をいっそう分かりにくくしています。なので「三大編集方針」だけでなく、藤原氏によって書き換えられた部分も見抜かないと、史実が明らかになりません。『古事記』や『日本書紀』の完成後も、藤原氏が栄華を謳歌した望月の世の平安時代に、一部とはいえ改訂された可能性があります。

《 『日本書紀』の3大編集方針 》

以上をご理解いただいたうえで、『日本書紀』の「3大編集方針」をご紹介してまいります。

「3大編集方針? そんなもの残ってないし、初耳だ!」

そう思われる方がいらっしゃるかもしれません。

当たり前です。

そんなもの、残っていないほうが当然です。

なぜなら、国家の最高機密にあたるゆえに、仮にあったとしても『日本書紀』の完成後は焼却処分されます。

「内輪の事情」を暴露するものは残せません。

というか、当時の国内外情勢からみれば、『日本書紀』を記す目的はTOP層や少なくとも舎人親王を総裁とした「日本書紀編纂プロジェクト・チーム」においては、当たり前の了解事項でもあったからです。

明文化しなくても暗黙の了解のもとに進められます。あっても残せません。

『日本書紀』の3大編集方針とは、次のようなものです。

●『日本書紀』の3大編集方針

1、天皇…日本国の統治は神代(かみよ)より万世一系の天皇をもってこれに充てる。

2、国家…日本国(大和)は天地(あめつち)のはじまりより神々による独立国である。

3、国民…豪族臣民は古来より天皇とそのもとの神々の子孫であり同族である。

この3つが『日本書紀』の根幹を貫くことは、「記紀」をよく読んでおられる方なら誰でも分かるはずです。

そのため、このことがハッキリと認識できれば、逆に、この編集方針から『日本書紀』をひもといていくと、かなりの史実が見えてきます。

『古事記』も、ほぼ同様です。

『日本書紀』は、史実を優先して記したのではなく、まず「3大編集方針」が先にあって、そのもとで、歴史の一部を創作しつつ史実に沿って記録したものです。

さらには、天智系への配慮や、藤原氏への「優遇」が後日、藤原不比等らによって付加されたため、余計にややこしくなってしまいました。

また、各地の豪族らを、神代から天皇のもとにある「大和一族」として位置づけ、天皇と和して国づくりを行なうべき臣民としています。

One-Point ◆ 万世一系も「3大編集方針」によって「創作」されました。その実状は、九州「倭国」王と、畿内の「大国(国譲り以前)」や「弟国(東征後)」の王を一つにつなげ、神代から大和一国の王統としたものです。ただし、例外はありますが、これら多くの「天皇」のルーツは一つです。なので、必ずしも「万世一系」はウソだといえない部分があります。どうしても書けない史実は、「比喩」や「とんでも話」に置き換えて記し、そうすることであえて「疑問」を投げかけ、それを解けば、逆に、史実が分からなくもないように工夫されています。

●福岡県大野城市の水城跡

今でも残る水城跡(中央は九州道)

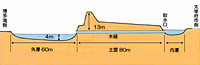

水城の断面図:高低差18m、幅140m超

《 「白村江の戦い」と「壬申の乱」 》

さて、『日本書紀』のこのような3大編集方針は、すべて天武天皇が即位する直前に起きた7世紀の出来事に由来します。

一つは、「白村江の戦い」の敗戦による国家の危機です。

一つは、皇位をめぐる争いでもある「壬申の乱」です。

一つは、独立した挙国一致の国家体制を築く必要性です。

どういうことか、順番にご説明いたします。

中大兄(天智天皇)と中臣鎌足(藤原鎌足)が引き起こした「白村江の戦い」で、日本は唐と新羅の連合軍の前に敗北します。

負けた理由はハッキリしています。

滅亡した百済の再興という「大儀(国益)」のない半島出兵の「命」に、日本の豪族連合軍は士気があがらず、統率もとれずにバラバラでした。

敗北による中大兄(天智天皇)への怨嗟の声があがるのは当然ですが、それは琵琶湖畔の近江宮(大津)へ遷都する際のものとして描かれています。

天智系天皇や藤原不比等の手前、敗北責任を記すことができませんので、遷都にかこつけて人々の怨嗟の声が上がったと記したものです。

敗北後、日本は、唐や新羅の来襲に備えて、防人(さきもり)を対馬や博多湾岸に配備し、内陸には、1キロメートルほどの丘陵間に、深さ4メートルの堀、高さ14メートルの堤、幅140メートルもある水城を築いて、唐羅への備えとし、大宰府をその背後に移します。

この水城が、唐によって撃破された記録はありません。

日本にとって幸いなことに、唐と新羅は半島支配をめぐって仲たがいをします。

そのため唐は、日本を取り込むために、使節を遣わし、得意の「遠交近攻」外交を展開して、新羅に対する押さえを図ったのです。

とはいえ、半島での敗北によって、いまだに予断を許さない国際情勢の中に日本があることには変わりません。

にもかかわらず、天智天皇崩御に伴い、「壬申の乱」が起こります。

一般には皇位争いと解釈されていますが、結果はそうでも、実際は、天智天皇が大海人皇子(天武天皇)に皇位を譲る約束を反故にして、実子の大友皇子(追諡:弘文天皇)に皇位を譲ったことからはじまります。

『日本書紀』には、大友皇子が父天智天皇の山陵(墓)をつくる人夫に武器を持たせ、大海人皇子を監視し、なおかつ食糧を運ぶことさえ禁じたために、禍を避けられないと察知した大海人皇子が立ち上がったと記しています。

結局、大分君(おきだのきみ)らの活躍で大海人皇子側が圧勝し、天武天皇として即位します。

さて、正統である天武天皇の立場になって、当時の状況をお考えください。

唐や新羅がいつ攻めてくるかも分からないときに、国が2つに分かれたり、争っている場合ではないのです。

一刻も早く皇位の正統性を確立して、臣民を一つにまとめ、独立した強力な国家体制を整えていかなければなりません。

国家の視点に立てば、それが当然です。

天武は、自らが「正統」であるゆえに、国家の視座を持つことができ、それらを思いついたのです。

まず、皇位争いが2度と起きないように、皇位の正統性を誰の目にも明らかにすることが第一です。

次に、天皇のもとに、豪族臣民らの一致団結を図ることを考えます。

それは、当然、日本が大陸に属するのではなく、独立国として日本の成り立ちを示し、アイデンティティーを確立することにありました。

これらが『日本書紀』の「三大編集方針」になっていきます。

One-Point ◆ 先の中大兄(天智天皇)は「権力」しか見ていませんでした。しかし天武天皇は、日本の正統の血をひくために、大局的に「国家」を考えることができました。日本の主権と一体化をめざし、独立近代国家への組織変革と精神的バックボーンの構築を図ったのです。天皇を中心とした臣民和合の律令国家独立日本の建国の国家ビジョンが、結果的に『古事記』や『日本書紀』編纂の詔(みことのり)につながっていきます。

《 卑弥呼とアメノタリシヒコ 》

少しご説明をしておきます。

『古事記』や『日本書紀』に、通称「魏志倭人伝」に記された誰でも知っている「卑弥呼」は出てきません。

なぜでしょうか?

また、中国の正史『隋書』の「倭国伝」に記された有名な「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。つつがなきや云々」という国書を送った倭王、姓は「アメ」、名は「タリシヒコ」、号を「オオキミ」と称した「アメノタリシヒコ大王」の名前も、なぜか出てきません。

さらには、『宋書』に記された有名な倭の五王こと、「讃」「珍」「済」「興」「武」ら倭国王の名前も「記紀」には出てきません。

これまた、なぜでしょうか?

理由は、上述の『日本書紀』の3大編集方針に書いています。

かつて中国の「冊封(さくほう)」下にあった九州北部(倭国)の「奴国」や「邪馬台国」の「卑弥呼」、また「倭の五王」の存在は、日本は神代の昔から「独立国」とする『日本書紀』に記載するわけにはまいりません。

「3大編集方針」に反してしまいます。

それだけではなく、すでに日本は、『隋書』「倭国伝」に記されているように、6世紀末、九州「倭国」王アメノタリシヒコが、隋の高祖文帝に「日出ずれば我が弟(日本)に理務を委ねん(国を譲る)」と、中国の冊封体制からの「決別宣言」をしているのです。

その直後、九州「倭国」は、大和「畿内国(日本)」に国を譲り、吸収合併されたカタチをとります。

ここにおいて倭国は、「日本」に併合独立したのです。

そのときに、アメノタリシヒコが隋の2代目煬帝に送った国書が、上述の「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。つつがなきや」という事実上の「独立宣言書」でした。

それゆえ、『日本書紀』は、九州「倭国」の歴史としてではなく、本州「畿内国=大和(日本)」の一国史として編纂されます。

当時、九州から畿内に移った多くの豪族たちの「私史」は、当然、九州(筑紫・肥・豊など)の地名をもって記されていますので、それを古くから本州「大和」にあった地名として、新たに命名しました。

「河内(有明海岸)」をはじめとした九州の地名は、畿内国とその周辺に配され、大和の歴史とされたのです。

一方、九州の重要地名は、逆に逐次、消されたり、変えられたり、また「日向」などのように、本来は冊封体制下の北部九州にあった地名が、冊封体制外の九州南部に移されていきます。

九州北部だった「神武東征」の出発点も、九州南部に変えられました。

実際の初代天皇の東征出発の地「豊葦原瑞穂の国」は、北部九州の住之江にあったのです。

ということから『日本書紀』に記された地名を、そのまま現在の地名に当てはめて読み解くと、間違ったり、こんがらがってしまう理由がここにあります。

One-Point ◆ では、「独立宣言」をした功績者アメノタリシヒコ大王の名前は、なぜ『日本書紀』に出てこないのでしょうか。第一に、冊封体制そのものを受けなかったことにしたいこともありますが、それ以上に、アメノタリシヒコ大王の正体は、中大兄(天智天皇)と中臣鎌足(藤原氏)が滅ぼした蘇我氏ゆえに、鎌足の子、藤原不比等の意向によってかき消され、逆に「悪者」に仕立てられたのです。代わって歴史上の蘇我氏の功績は、つじつまを合わせるために架空の「聖徳太子」を創作して、彼のものとされます。時代を先取りした蘇我氏の偉大な業績の数々は、藤原氏の「私情(都合)」によって抹殺されたのです。

その1:日本精神のリバイバル ← BACK

NEXT → その3:「天照大御神」の系譜

※当ページの内容は著作権法により保護されております。無断使用はご容赦お願い申し上げます。

Copyright(C) 2005-2014 Aquariun Astrology - Seiji Mitoma All rights reserved.