![]()

宝瓶星学 ―宝瓶宮時代の新しいアストロロジー―

“邪馬台国=や・ま・と”、そのものが“勘違い”

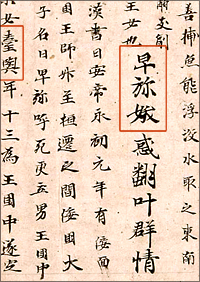

↑ 『翰苑』逸文に残る卑弥呼と台与。

●リライト稿 : 2025年 6月20日アップ

【概説】

上掲の画像は、大宰府天満宮に唯一残る『翰苑』の一部。

『魏略』の逸文部分の一つ。

“卑弥呼”と台与の正式名称が残されている箇所。

赤で囲んだ「早弥娥」と「臺與」が正式名称。

※原字の「方+尓」は「彌」(弥)の異体字。

「臺與」は現代字になおすと「台与」。

“卑弥呼”(ヒミコ)でもヒメコでもなく、また“壱与”(いよ)でもない。

逆順にお届けしています「邪馬台国は馬臺」です。

逆順の先回は「その6 本編:幻想の女王[卑弥呼]」をお届けいたしました。

今回は、第11回め、「いやいや卑弥呼どころか、邪馬台国そのものが“勘違い”だよ」という「“邪馬台国”はなかったw」というお話です。

ホントですよ。

なかったので「邪馬台国の位置は分からない」で正解なのですが、“や・ま・と”だなどと考えて、無理に分かろうとするから“まぼろし~”になってしまいます。

《 魏志 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条 》

先回「幻想の女王卑弥呼」に「なかった」理由は書いておきました。

「三国志」は誰でもご存じだと思います。

ドラマ化された『三国志演義』ではなく、支那(China:中国)の正史「三国志」の中に『魏志』があります。

魏史ではなく『魏志』ですよ。

『魏志』の中のメインではなく、付属的に冊封下の周辺国を記録した一つに「烏丸鮮卑東夷伝」があります。

さらに東夷(東の野蛮人の意)の国の一つとして「倭人条」が記されています。

通称「魏志倭人伝」です。

One-Point ◆ これをめぐって侃侃諤諤(かんかん がくがく)の所在地論争が起きています。アストロロジカルに解説しますと、民族性「魚宮」の日本人が「海王星」の影響を受けると、時空を超えて意識がぶっ飛んで遠い過去にまで“妄想”を巡らせます。

《 「魏史」ではなく『魏志』 》

三国志の著者は“著作郎”「陳寿」です。

正式に「著作郎」に任じられたわけではありません。

理由は「上司に反発する」などのようですが、本質的には史実をドラマチックに仕立てるクセがあったからです。

「魏史」ではなく『魏志』と題したことにそれが現われています。

三国史ではなく「三国志」。

その中の魏の歴史「魏史」ではなく魏の志(こころざし)『魏志』としたところに、陳寿が歴史をドラマチックに著す癖が表わされています。

先回「その6 本編:幻想の女王[卑弥呼]」で述べたように、「魏志倭人伝」の卑弥呼に関する記述をみてもそういえます。

One-Point ◆ ロマンを掻き立てるドラマチックな筆致です。面白くはあるのですが、史実を誤解させます。それゆえ「三国志」にインスパイアされて、のちの明の時代に長編白話小説『三国志演義』が記されます。マンガやアニメなどで『三国志』として楽しまれているものです。

《 明治新政府の皇国史観 》

「魏志倭人伝」を正しく読み解くには、そういった陳寿の筆先の癖を見抜かなければ解釈を間違います。

とくに民族性「魚宮」の日本人は、ロマンのある筆致に“夢”を感じて、見事にダマされてしまいます。

加えて、当初からの独立統一国家「大和」だったとする『日本書紀』の記述が輪をかけています。

それだけではありません。

幕末からご一新の国際情勢は、『日本書紀』が編纂された7世紀とよく似ていて、明治新政府は国を挙げての近代化と富国強兵に、いわば『日本書紀』を“不改常典”(ふかい じょうてん)として「皇国史観」を据えたからです。

その残滓が現代人の意識にまだ根付いています。

One-Point ◆ 必ずしも悪いことではありません。「美しい日本」や「天運」ともかかわって重要なことです。ですが、7世紀以前の史実がそうだったと考えると、本来は平和的だった畿内ヤマトの歴史が見えなくなります。

《 “邪馬臺”という国はなかった 》

陳寿が参考にしたタネ本『魏略』には馬臺(またい)と記され、「邪」はありません。

陳寿は「邪」の字を頭につけて、「臺」(うてな)までも「壹」に変えて、“ドラマチック”に「邪馬壹(壱)国」と「魏志倭人伝」に記しました。

ですが、後の史家によって「邪馬臺(台)国」と正しく改められています。

いずれであっても「馬臺」はあっても、「邪馬臺」(や・ま・と)などという国はありませんでした。

畿内「大和説」も、北部九州「山門説」も、“邪”の字が事実と異なるので成り立ちません。

さらに、上古音で「台」(臺)を“ト”“トィ”などと発音するのなら、「邪」も上古音で“ヤ”ではなく発音すべきで、“ヤ・マ・ト”などという都はなかったのです。

畿内説の学者らは、知っていても不利になる事実を述べることはありません。

●「黄泉比良坂」(よもつひらさか:島根県)。あの世とこの世の境とされるが作り話も甚だしい。

One-Point ◆ 『日本書紀』の記述を史実だと信じて、畿内ヤマトから統一大和が始まった信じ込むと、“邪馬台国は大和だ!”と強弁することになります。また、その前身、阿波四国が本当の邪馬台国だと妄信することになります。

《 「卑弥呼のモモの種だ!」 》

世間一般的には邪馬台国九州説が事実に沿って優勢です。

一方、畿内説の学者らは、アカデミックな権威とマスコミを使って、不利を挽回しようとやっきです。

2018年に纒向遺跡(まきむく:奈良県桜井市)から“大量のモモの種”が発見されたときのことです。

「卑弥呼のモモの種だ!」と発表したのです。(笑)

そこまでするかと呆れたものです。

そんなこと「魏志倭人伝」にも『日本書紀』にも記されていません。

『古事記』にイザナギが「黄泉比良坂」でモモを投げつけて鬼を退散させたことから、卑弥呼のモモと牽強付会した妄言にすぎません。

One-Point ◆ シロウトが言っては何ですが、頭おかしい。畿内も阿波四国も該当しないのは「女王国の東、海を渡りて千余里、また国あり。(中略)南に侏儒国(しゅじゅこく)あり、女王を去ること4千余里なり」。どうするのコレ?

その6 本編:幻想の女王「卑弥呼」 ← BACK

NEXT → その4 本編:里程と日程の並列表記

※当ページの内容は著作権法により保護されております。無断使用はご容赦お願い申し上げます。

Copyright(C) 2005-2020-2025 Aquariun Astrology - Seiji Mitoma All rights reserved.